そもそも、なぜこの様な栄養不足になるのでしょうか?

実は“栄養不足”ではなく、生活内で栄養素を【過剰に消費している】事が背景にあります。

例えば、清涼飲料やお菓子、お酒など、糖分を多く含む食べ物を口にした場合、体内のビタミンBは半分以下に消費されてしまいます。この回復に必要な時間は72時間。

しかし、72時間よりも早く、次の糖分が体内に入ってしまいます。

上記の様に、生活内で様々な行為が栄養の過剰消費に繋がっています。

これが栄養不足が起きる背景です。

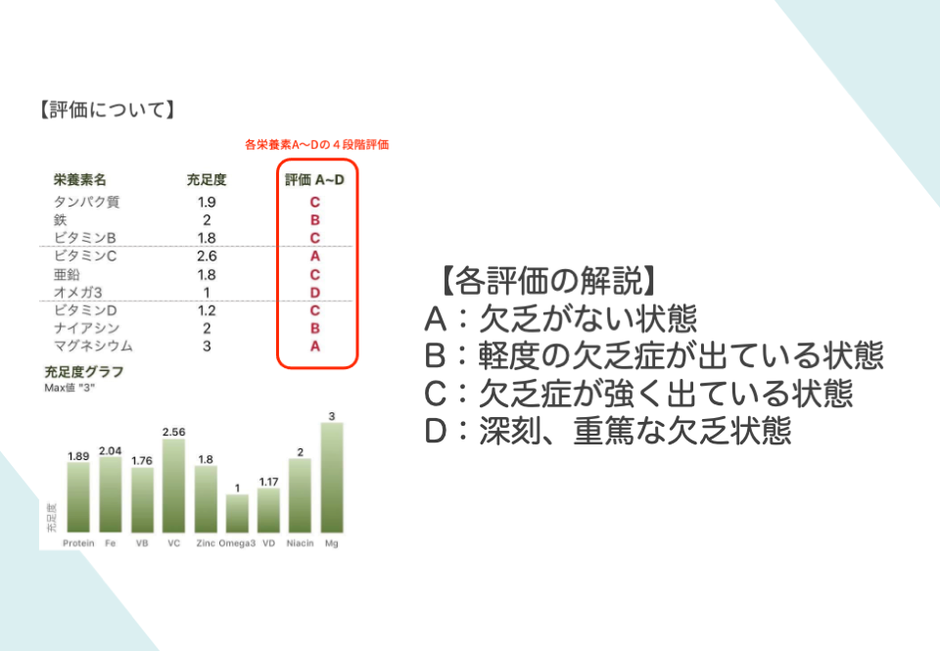

検査結果の評価について見ていきましょう。

C〜D評価はすでに強い欠乏症が出ている基準です。

評価に対して、必要な改善が示されています。

この基準は医師が行う栄養療法、分子栄養学・オーソモレキュラー栄養療法を基準に作られている表です。

C〜D評価は欠乏が強く、尚且つ生活内での栄養消費も強い状態と言えます。

この状態を改善するには、大量の栄養素が必要です。食品で摂ろうとすると返って体に負担がかかります。

この表を基準に、自分の検査結果を比べ、改善に必要な取り組みを判断しましょう。

複数の欠乏がある方は、この表を基準に改善計画を立てましょう。

いきなり全ての栄養素を取り組むと、負担が強くなります。

多くても同時に取り組む栄養素は3つです。

【評価が悪い=欠乏の期間が長い】と言うことになります。

どんなにサプリメントを用いた栄養療法を行なっていても、栄養の貯金が作られるまで時間がかかります。

特に女性の鉄分欠乏は時間がかかります。

場合によっては年単位になるケースもあります。鉄は短期間で改善しようとすると、過剰症になる危険があります。

鉄の欠乏がある方は、セラピストにご相談ください!

B評価の方や、サプリメントによる栄養療法中に行う、食事療法が書かれています!

この内容が「きついかも」「無理かも」と思った方は、

食事を補う取り組みをセラピストに行なってもらいましょう!

背伸びをしない“継続してできる”環境作りが、改善には最も大切です